医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院

【2025年7月号掲載】

【住所】札幌市厚別区大谷地東1丁目1‐1

【TEL】 011-890-1110

【URL】http://www2.satutoku.jp/

「膵臓・胆のうドック」で専門医による質の高い医療を提供

札幌徳洲会病院の「膵臓・胆のうドック」は、専門医による質の高い医療を提供している。

膵臓の役割は、主に食べたものを消化するための消化液の分泌と糖をエネルギーに変えるためのホルモンを分泌するという2つの役割を担っている。

一方、胆のうの役割は、肝臓でつくられた胆汁(主に脂肪とタンパク質を分解する)を貯えて濃縮する。

膵臓には、膵炎や膵のう胞、胆のうには結石やポリープなど経過観察が必要な疾患もあるが、特に問題となるのが「膵臓がん」や「胆のうがん」などの悪性腫瘍だ。

どちらのがんも、早期の段階では自覚症状に乏しく発見が難しいことに加え、特に膵臓がんは病気の経過が極めて悪い。

2021年の統計では10年生存率が6・5%(国立がん研究センター発表)と予後が不良であるのが現状だ。

同院が提供しているドックは、血液検査に加え、画像検査の「腹部超音波検査」と「MRCP検査」を組み合わせることで、膵臓と胆のうを重点的に観察し、がん病変のみならず、がんが発生しやすい「兆候」(ハイリスク)を拾い上げることを目的としている。

腫瘍別兆候については次の通り。

膵臓がんは「膵管拡張」「膵のう胞」「慢性膵炎」「膵管内乳頭粘液性腫瘍」、胆のうがんは「結石」「大型のポリープ」「膵胆管合流異常」などである。

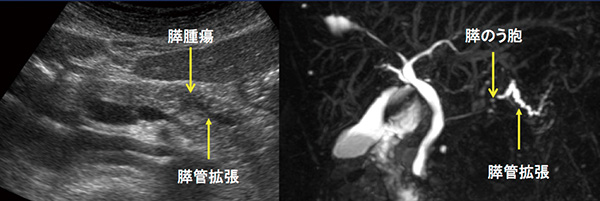

腹部超音波検査では、体の向きを変え多方向から観察することで、通常ドックの超音波検査よりも膵臓と胆のうを入念に検査する。

MRCP検査は、消化液の通り道である膵管、胆のう、胆管を3次元で表示できる。

特に膵臓がんの兆候となる膵管拡張や膵のう胞の発見に威力を発揮し、画像確認は放射線科医師と胆・膵領域を専門とする消化器内科医師の二重チェックを行うことで、質の高い診断が可能だ。

このような入念な検査を行っても、全てのがんを発見できないのも事実だが、早期の膵臓・胆のうがんの約半数はドック検査で発見されている。

「近親者にがんや糖尿病の多い方にはがんのハイリスクとなる異常がないかどうか、一度膵臓・胆のうドックを受診されることをお勧めします」(長川医師)