■〝間質性肺炎〟をあきらめない!北大病院で始まる新たな挑戦

「間質性肺炎って、どんな病気かご存じですか?」

街頭取材でそう問いかけると、多くの方が「聞いたことはあるけれど、よくわからない」と首をかしげます。

肺炎や肺がんに比べて知名度は高くないものの、間質性肺炎は進行すると呼吸機能が低下し、命に関わる深刻な病気です。2022年には日本人の死因第11位(男性は第9位)で、決して珍しい病気ではありません。

気管支の末端にある肺胞を“空気の入った風船〟にたとえると、空気の入る部分が「実質」、風船のゴムの部分が「間質」と呼ばれる組織です。北海道大学病院呼吸器内科の今野哲医師によると「間質性肺炎」は「間質」に炎症が起き、次第に線維化し、厚く硬くなる病気です。風船のゴムの部分である間質が硬くなると、膨らみにくく酸素が取り込めない状態になります。

初期症状は「乾いた咳が続く」「軽い動作で息が切れる」といったもので、風邪や喘息などと間違われることも少なくありません。進行すると酸素吸入が必要になるほど呼吸が苦しくなり、生活の質が大きく損なわれます。

* * *

原因は、膠原病などの自己免疫疾患や薬剤、職業性の粉じんなどによって引き起こされる場合がありますが、原因不明の「特発性間質性肺炎」もあります。

数日から1週間の間に息切れが急に強まり、一気に肺全体に炎症が広がる“急性増悪”を起こすと短期間で命に関わることも。特発性の中でも代表的な「特発性肺線維症」は、急性増悪が死亡原因の約4割を占めると言われています。

治療は、原因が明らかな場合はその原因を取り除くのが最優先で、膠原病が関係していれば、ステロイド薬や免疫抑制剤を使うこともあります。最近では、進行を遅らせる抗線維化薬が使われるようになりましたが、すでに硬くなった肺を元に戻すことはできません。

そこで、重症化した患者さんにとって呼吸機能を取り戻す唯一の手段となるのが「肺移植」です。2025年3月、北海道大学病院は肺移植の実施施設として全国12ヵ所目、道内では初めて認定されました。

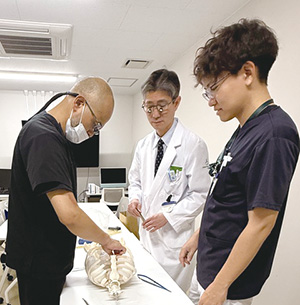

励む加藤医師ら肺移植チーム

「肺移植を希望しても身体、精神、経済的負担が理由で、道外の移植施設での手術をあきらめ、亡くなってしまう患者さんもいました。今後、地元で肺移植が受けられることは、北海道の患者さんにとって大きな一歩」と今野医師は期待を込めます。

道内初の手術を担うのは、呼吸器外科の加藤達哉医師率いる肺移植チーム。加藤医師らは約10年前からカナダ・トロント大学などで研修を重ね、体制を整えてきました。更に、本州の肺移植施設での研修やシミュレーショントレーニングを行うなど、準備は着実に進んでいます。

国内の肺移植の適応疾患で最も多いのが「間質性肺炎」。移植の他に有効な治療法がなく、酸素吸入が常時必要となった段階で移植が検討されます。登録には「原則60歳未満(片肺移植の場合)」という年齢制限があるため、加藤医師は「医療機関で移植を検討するタイミングがとても重要」と話します。

6月からは、北大病院で移植を希望する患者さんの登録がスタートし、年間8〜10人の新規登録、4〜5件の移植手術が見込まれているとのことです。登録から移植までの平均待機期間は2年6ヵ月。北大病院での肺移植一例目は、早ければ2026年から2027年を目指しています。

「移植で命をつなぐだけでなく、患者さんの“人生を取り戻す〟医療を目指したい」。そう語る加藤医師の目には強い決意が宿っていました。肺移植は最後の手段ではなく、早く知っておくべき選択肢。治療をあきらめなくて良い社会に向けて、北海道でも一歩ずつ前進しています。

(構成・黒田 伸)

■日本の肺移植

海外の初の移植から15年遅れて1998年に岡山大学の生体肺移植で行われたのが初。肺移植手術の成功率は国際心肺移植学会の直近のデータによると約90%で、1年生存率80%、5年生存率60%、10年生存率35%とされ、国内の例はいずれもこれを上回っている。心臓や肝臓、腎臓移植に比べると肺移植後の生存率のデータは厳しいが、移植された肺が問題なく機能すれば、患者は呼吸の苦しさから解放され、普通の生活を送ることができる。

(K)