「望ましい未来」なんてムリみたい

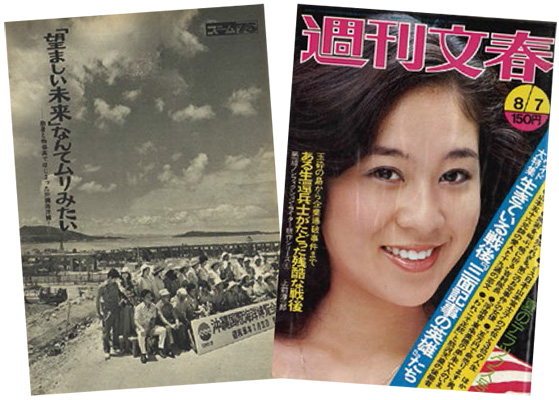

なにかとネガティブな報道もありながら、開催中の大阪・関西万博はそれなりに好評を博しているようだ。日本人のイベント好きな気質を象徴しているといえるが、半世紀前の7月20日に華々しく開幕した沖縄海洋博は、戦後30年、まだ苛烈な地上戦の記憶が生々しく残っていたこともあり、さまざまな矛盾を抱える地元では祝賀ムード一色とはなからなかった。1975(昭和50)年8月7日号の「週刊文春」が、皮肉な視点で開幕直後の混乱ぶりを伝えている。

酷暑と物価高ではじまった沖縄海洋博

〈火えんビンが舞い、警官隊がビッシリたち並ぶなかで、沖縄海洋博は開幕した。総事業費二千五百億円。三十四の国が参加する世界最大の海洋博覧会である。石油ショックがあり開催が危ぶまれたこともあったが、半年おくれただけでオープンにこぎつけた〉

火炎瓶騒動については別項で取り上げるが、まさに波乱の幕開けではあった。初日の来場者は約3万人。遠く北海道からバスとフェリーを乗り継いででやって来た団体客もいたという。

〈はじめて沖縄に来た人は、まずその暑さにビックリし、そしてすぐにグッタリする。連日三十度を超す気温と七十㌫の湿度に責められ、半日たたぬうちにダウンしてしまう〉

当時の北海道は夏でも冷涼な気候だったから、特にこたえたに違いない。

〈とにかく日陰がない。のどが渇いても水飲み場は九ヵ所しかなく行列をつくっている。仕方なく売店に行っても一杯三百円のジュースにまた行列。日射病になるものが続出している。「海の水を飲めるようにしてくれんかね」お婆さんがいった〉

力尽きて通路に横たわる人たちの写真から、会場の蒸し暑さが伝わってくるようだ。今ほどエアコンも整備されていなかったのだろう。

今回の万博同様、工事の遅れも目立っていた。

〈正面のプレハブは建設中のホテルの事務所。お客はここで手続きをして、裏のバラック建てのホテルへ宿泊する〉〈突貫工事をつづけたが、まだ会場のあちこちに未完の部分がある。お客が帰ってからまた工事再開である〉

重機の騒音が響くなか、バラックにもかかわらず安くはないホテルに泊まった人たちは、どんな思いだったのだろうか。水も出ない、電話もないホテルが、9000円という法外な料金をふっかけていたという。

〈海洋博は本土と沖縄の経済格差をなくすために是非開きたいと三木総理は言った。だが本当にそうだろうか。わずか半年のあいだに物価は本土を上回るほどにはねあがり、海洋博をあてこんだホテルが乱立しては、はやくも倒産している。開幕してみたものの、会場周辺の露店、駐車場はまるで客が入らない。本土資本の旅行社によって本土資本のホテルに泊り帰っていく。期間中に落とされるカネの七~八割は結局また本土に持ち去られるという〉

これが沖縄の現実であった。

〈会場周辺を海洋博反対のデモが通過した。沖縄県人は、過激な彼らにはもちろん反対だが、同時にものものしい警備にも反対だ〉

写真が粗く、デモ隊が胸に掲げたスローガンの文字を判読できないのだが、反対の理由はなんだったのだろうか。麦わら帽子をかぶった女性が中心で、とても過激な一団にはみえない。それに対して、背後から監視する機動隊は、デモの規模と不釣り合いに映る。このへんにも沖縄の複雑な事情が垣間見える。

〈事業費二千五百億円というカネは誰のために費やされているのか。沖縄でもいちばん美しいといわれる本部(もとぶ)の海岸はたちまちにして、縁をけずりとられて赤土の肌をさらし、海は茶色くにごりはじめた。「海――その望ましい未来」が沖縄にとって「海――そのおぞましい現実」にならないことを、本当に祈りたい〉

「文春」のルポは、巧みな言葉でこう結んでいるが、続きのページでもうひとつの「不都合な真実」に迫っている。それが次項の「米軍問題」であった。海洋博特集の第二部をみていこう。

祭りと背中合わせの“戦争”

「週刊文春」7日号から沖縄の話題をもうひとつ。海洋博の喧騒の一方で、観光客の目に触れないところでは、沖縄が向き合う「厳しい現実」があった。

〈海洋博がはじまってから、会場の目と鼻の先にある伊江島の米軍射爆場はひっそりとしている。開幕の直前まで落雷のような轟音をたてて飛んでいたファントム戦闘機は、皇太子殿下の来沖とともに姿を消した〉

沖縄では傍若無人な振る舞いが目立つ米軍だが、さすがに皇族には敬意を払い、「忖度」したのだろう。もっとも、地元の人間以外、伊江島という貧しい離島の存在も、ましてそこに米軍の射爆場が存在することも知らなかったに違いない。

〈しかし、いくら海洋博だからといって米軍も遠慮ばかりしてはしていられない。ベトナム戦争が終わってホッとするどころか、今度は朝鮮半島の雲行きがあやしい。極東最大の軍事基地オキナワは一日たりとも訓練を休むわけにはいかないのだ。ところをかえて、きょうも海兵隊は実戦そのもののパラシュート演習をやっている〉

本土復帰後も、沖縄には62もの基地があり、その総面積は270万㎡。島全体の約12㌫を占めていた。

〈那覇から会場へ至る国道から、ちょっと入った至るところに「戦場」がある。灼熱の太陽に照らされながら、ことしの沖縄はお祭りと戦争という、まったく別の暑さが同居している〉

最終ページの自転車に乗った子どもの写真が印象的だ。場所は普天間基地。

〈滑走路の両側にイモ畑がある。いわゆる黙認耕地で、返還後は立ち入りも割と自由になった。演習が終われば滑走路は格好の遊び場になる〉

日常の中に基地が当たり前にある沖縄の人たちの生活を象徴する1枚といえる。こうした状況は、戦後80年の今も変わっていない。

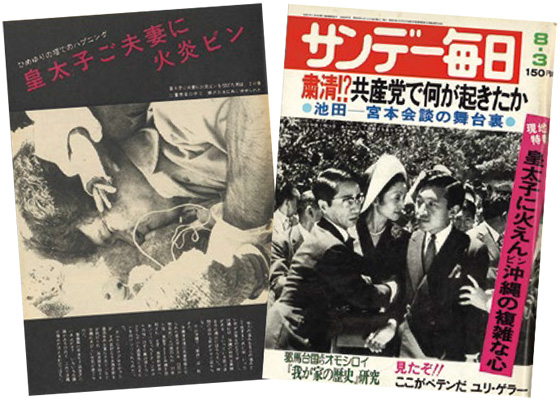

皇太子ご夫妻に火炎ビン

沖縄海洋博開幕の祝賀ムードに冷や水を浴びせる事件が世間を騒がせていた。「サンデー毎日」3日号が、衝撃的な写真とともに、緊迫した現場の空気を伝えている。

〈沖縄海洋博の名誉総裁となられた皇太子さまは、19日の開会式にご出席のため、17日午後、美智子さまと沖縄を訪問され、まず南部戦跡地へおいでになったとき、「ひめゆりの塔」のすぐ裏の洞くつにひそんでいた過激派に火炎ビンを投げつけられたのだった〉

「サン毎」の記事では、犯行から2分後、警官によって地面にねじ伏せられ、苦悶の表情を浮かべる犯人の顔をアップでとらえている。このほか、〈ひめゆりの乙女らのひそんだ壕から、火炎ビンを投げる過激派の男たち〉〈火炎につつまれるひめゆりの塔。手前の穴にひそむ犯人。向こうは避難される皇太子ご夫妻〉の写真も載せており、混乱のなか冷静にシャッターを切ったカメラマンのお手柄といえるだろう。

〈その直前にも糸満市を通過中のお車に火炎ビンなどが投げられ、海洋博を迎える沖縄のきびしい空気が感じられた〉

センシティブな沖縄問題は、東京の過激派も強い関心を寄せており、こちらでも事件が起きていた。

〈「皇太子訪沖阻止」を叫ぶ中核派と革マル派が、同じころ、国電新橋駅で内ゲバを繰り広げたのだった〉

めちゃくちゃに破壊された車両が、闘争の激しさを物語る。

あれから50年――。6月4日に両陛下と愛子さまが戦没者慰霊のため沖縄を訪問され、当時とは対照的な歓迎ムードのなか、沖縄戦関連施設のほか海洋博企画展もご覧になられた。当然、上皇陛下ご夫妻の受難は御存知のはずだが、どんな思いが去来されたのだろうか。

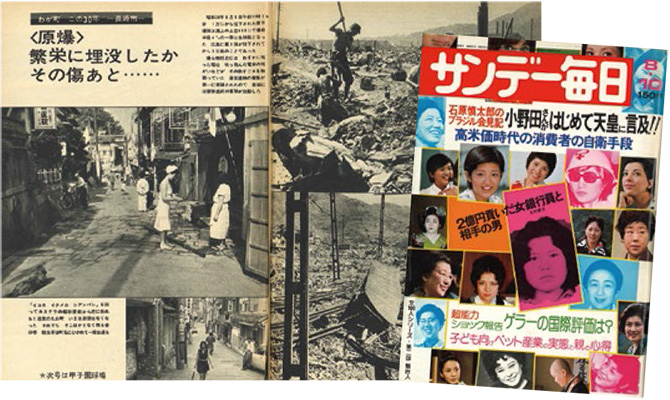

〈原爆〉繁栄に埋没したかその傷のあと……

50年前は戦後30年。8月の各誌は、戦時中や終戦直後を振り返る企画が目立った。「サンデー毎日」10日号の連載「わが町 この30年」では、当時と現在の写真を比較しながら、原爆の悲劇から復興を遂げた長崎市の変化にスポットライトを当てている。

長崎に原爆が投下されたのは、広島の第一弾から3日後の昭和20年8月9日午前11時2分。半径4㌔は、一瞬にして地獄絵図と化した。

〈爆心地付近には、わずかに残った電柱。吹っ飛んだ電柱の残がいなどが、その物すごさを物語っていた。通信連絡の確保が第一に要請されたので、復旧には解体直前の軍隊が出動した〉

一面の焦土のなか、大量の瓦礫を前に黙々と働く人たち――。少しでも使えそうな物や、思い出の品を探しているのだろうか。絶望的な状況にあって、それでも懸命に生き抜こうとする被爆者の姿に感動と敬意を禁じ得ない。

〈被爆2年後。バラックのならぶ浦上駅前の路面に電車が走る。いまは近代都市。その傷あとはひとカケラも見当たらない〉

駅舎が全壊し、65人が亡くなった浦上駅は、現在は近代的な高架駅となっている。昭和は遠くなりにけり、であるが、原爆の記憶は決して風化させてはならない。

スパルタ「少年の船」航海記

昭和にあって令和にない言葉はいくつもあると思うが、「スパルタ」もそのひとつであろう。今の時代、児童や社員に「スパルタ教育」など行おうものなら、虐待だ、パワハラだと大炎上すること必至だ。

しかし、昭和においては、体罰も伴う常軌を逸した厳しい指導を望む需要が少なからずあった。「週刊新潮」28日号が、「意外な人物」が主宰する、過酷な「少年の船」の航海に密着している。

〈この夏、730人の子供たちが3000㌧の客船を借り切って出航――。行く先は沖縄・海洋博だが、船中すなわち教室で、まず「少年の船十徳」なる10項目を暗記できない子は夜のデッキに正座させられて「イチ 誇りを持て。ニ 奉仕の心を持て。サン 感謝の心を持て……」と暗記させられる。いやキビしいこと!〉

いきなりスパルタ全開である。楽しい船旅とは無縁で、軍隊なみの規律に従わなければならなかった。

〈子供たちは二十名一班。中学三年生がリーダーになっての集団生活。朝五時の起床に始まり、点呼、国旗掲揚、朝礼、体操、みな班が単位だ。いわばミニ“内務班”を体験させようという仕組み〉

体操といっても、生ヌルいものではなかった。ハードな腕立て伏せに苦悶する子どもの写真には、〈「一人でもおなかをつけたらその班の連帯責任! 食事抜きだぞ!」〉というキャプションが添えられている。

3年生のリーダーは特に気が抜けなかった。

〈班長を集めて「リーダー特訓」。真夜中2時間の正座静思。ヒザをくずすと団長の竹刀がとぶ〉

2日間の航海は、あいにく台風に直撃され、揺れに揺れた。当然、船酔い者が続出したのだが、それでも団長から叱声が飛んできた。

〈竹刀片手に見回って「船酔いは病気じゃない! 精神のタルミです! おかゆでいいからムリにでも食べなさい!」〉

班の仲間が、ぐったりと横たわっている子の口を無理やり開き、おかゆを流し込む写真が載っている。もうスパルタどころか拷問といっていいレベルだろう。

沖縄到着後も、お祭り気分は一切なかった。雨の中でも、正座に水泳、7㌔マラソン……。団長がこう訓示を垂れる。

〈「三十万人の沖縄戦没者の方々のおかげで、今日の我々がある。ただ見物したり泳いだりは許さん。沖縄の人たちに感謝する心をいつも新たにしなさい」〉〈小学生低学年の子供たちは、むずかしくてサッパリわからないという表情だが、それでもキチンと静聴。だってふざけると竹刀でパチンとやられるんだから……〉

文中に登場する竹刀を持った団長。この前年に誕生した、あの戸塚ヨットスクールの戸塚宏のような鬼軍曹タイプのコワモテ男性をイメージする読者が多いだろうが、実は29歳の独身女性なのである。

〈井脇ノブ子さん。かつて水泳でオリンピック候補選手にまでなったというスポーツ・ウーマンだ〉

井脇ノブ子という名前を見て、ぴんと来た方も多いだろう。そう、個性的なオールバックとピンクのスーツがトレードマークで、「やる気、元気、いわき」のキャッチフレーズが注目された元衆議の井脇氏だったのだ。あの井脇氏なら……という気がしないでもない。

〈四年前からこの“合宿”を始めた。スパルタ教育ぶりが受けて、一週間で四万六千円の会費でも、口コミで応募者殺到。今度の航海では三百人ほど定員を超えて断ったという〉

世の親たちは、子どもたちから完全に笑顔が消えた地獄の合宿報道を目にして、いささかも痛痒を感じないのだろうか。現代社会において性根を叩き直す必要があるとしたら、子どもではなく一部の問題議員だと思う。

張本クン の “球界の松方弘樹”宣言

「週刊現代」から日本ハムファイターズの話題を2つ。28日号では、チームの顔だった張本勲のびっくりイメチェンを面白おかしくイジっている。

〈あの顔で、といったらソノ気になっている御本人には申し訳ないが、あの“悪役”張本クンがどういう心境の変化から、“長髪族”に転向。それも並の長髪とは違い、なんとアフロ・ヘアーだというからおそれいる〉

張本とアフロとはまったくミスマッチだが、きっかけは当時マスコミで引っ張りの人気を誇っていたアノ人だった。

〈「シーズン終了までにはかっこうをつけようと毎日頭の毛を引っぱってるんですよ。カネさん(ロッテ監督)の向こうを張って、球界一のタレント選手になろうと思ってね」〉

似合うとは思えぬアフロは、いわばタレントとしての“キャラづけ”だったようだ。この頃は髪を伸ばすだけではなく、ヒゲもたくわえていた。

日ハム担当記者は、張本の行動をこう分析する。

〈「後半戦からは決定的とみられていた巨人へのトレードの話が長島監督の反対でつぶれ、本人はえらくショックを受けたようです。ロッテ入りの話が進んでいますが、なにせ守備ナシの指名打者男。年俸は二千万円がせいいっぱいですからね。このうえはカネやん好みの客寄せタレントで移籍条件のつり上げを狙っているようです」〉

結局、翌シーズンは念願だったジャイアンツのユニフォームを着ることになったので、イメチェン作戦は封印に。伝統ある巨人軍は、ヒゲも長髪も禁止だったからだ。

〈張本クン、今後のキャッチフレーズは“球界の松方弘樹”とつけるそうである。もっとも、彼もあちらのほうは松方に負けずお盛んで、浮き名を流したお相手は、上は参議院のタレント議員センセイから歌手、女優、マダムまで。ま、野球がだめなら場外で“キツーイ一発”というのが代打張本クンの狙いダマ!?〉と、品はないが上手にまとめている。

引退後は「喝」のフレーズで球界のご意見番となったから、それなりにタレントの資質もあったということだろう。

虚砲も見習え、ハム小田の開花

続いては「週刊現代」14日号から。このシーズンは、張本とは格が雲泥の差の脇役が大活躍していた。

〈パ・リーグの首位打者戦線に割り込んだ日本ハムの小田義人なる無名の男。体つきは見るからにか細く、おまけにメガネをはずすと両眼とも視力0・3というド近眼〉

3年前、社会人の大昭和製紙からヤクルトにドラフト2位で入団。だが、松岡弘、安田猛、大矢明彦といった錚々たる同期の中で輝くことができず、前年の暮れにハムへ移籍してきたのだった。

性格はクソ真面目。酒も女もやらない。当時、ヤクルトの監督だった三原修球団社長は、こんなエピソードを明かしている。

〈「たまに遊ぶくらいの元気があればいいと思っていたら、ある夜、キャンプで門限に遅れて合宿へ帰ってきた。本人に問いただしたら、裏庭で素振りをやってて時間がわからなかったというんですわ」〉

こうした人間性を買って、ハムに呼び寄せたのだろう。ただ、気が弱いことが難点といわれていた。

4番に抜擢された際は、〈「困るんですよ。四番なんか。日ハムの品位にかかわるよ」〉と謙遜し、首位打者に躍り出たとたん、〈「困った、困った」〉と頭を抱えるような性格だった。

当時、28歳で妻子持ち。年俸は400万円と格安で、球団は「ええ拾いもの」と喜んでいた。

タイトルの虚砲とは、1億円という破格の年俸で巨人が獲得したデービー・ジョンソンのこと。球団初のメジャー出身選手で注目を集めていたが、開幕から鳴かず飛ばずで、長嶋新監督に期待を寄せるファンを裏切り続けていた。

「現代」の記事は、年俸400万で見た目も冴えない小田の奮闘と比較し、〈カッコよくて一億円の高給取りジョンソン君に聞かせたい話だなあ、長島サン〉と皮肉たっぷりに結んでいる。

最後まで好調を維持した小田は、3割1分8厘7毛でシーズンを終えた。しかし、熾烈な首位打者争いを演じた元日ハムのスラッガー白仁天(太平洋)は3割1分9厘3毛。あまりにも惜しい僅差でタイトルを逃すところが、地味キャラの小田らしいといえるかもしれない。

日ハムでは76年に281、77年に263と安定した成績を残したが、78年にトレードで南海へ。83年に近鉄で引退したが、タイトルには手が届かなかった。

引退後は、近鉄とヤクルトでコーチを務め、ヤクルトではスカウトとして青木宣親の入団に尽力し、スカウト部長にまで出世した。現役時代のキャリア以上に重宝されたのは、やはり人間性に拠るところが大きかった気がする。

2018年、71歳で亡くなった。プロスポーツの世界でタラ、レバの話をしても詮無いが、50年前に首位打者の栄誉を手にしていたなら、その後の野球人生は違ったものになっていたかもしれないと思う。