笠谷幸生が燃えに燃えた 12年間の全ドラマ

2月6日からイタリアでミラノ・コルティナダンペッツオ冬季五輪が開幕するが、冬季五輪といえば、いまなお1972(昭和47)年の札幌大会を思い出す道産子が少なくないだろう。日本中を熱狂させた「日の丸飛行隊」。その中心選手だった笠谷幸生(仁木町出身)さんの波乱に満ちた人生の軌跡を、1976(昭和51)年2月12日号の「週刊現代」が特集している。華やかなスポットライトの陰では、壮絶なドラマがあったようだ。

札幌の栄光いらい変わった

笠谷さんが初めてオリンピックの舞台に立ったのは、1964(昭和39)年のインスブルック(オーストリア)大会。明大1年のときで、70㍍級が22位、90㍍級が11位と結果は振るわなかった。それから12年――。今度は日本選手団の主将として、板垣武四・札幌市長とともに冬季五輪旗をインスブルック市長に手渡す大役を務めた。

初出場から12年後の笠谷さんは、押しも押されもせぬ国民的ヒーローとなっていたが、それは4年前の札幌大会で金メダルを獲得したからだ。ただ、金メダルの栄光は、良くも悪くも笠谷さんの人生を大きく変えることになったのである。

〈ニッカの笠谷として出場した二回目のグルノーブル大会は、七十㍍級二十三位、九十㍍級二十位――この時は“羽田に着くのがつらい”と仲間と話し合うほどの完敗だった〉

その後、2度の五輪での屈辱をバネに、世界選手権で優勝するなど、着実に力をつけていったが、次回は地元の札幌大会とあって、周囲の期待が高まるなか、プレッシャーも大きくなっていった。

〈このころから、笠谷は終始、単独行動。そして、無言。取材に来た報道陣にもソッポを向き、生意気だともいわれた。緊張と不安は、遠征先のヨーロッパからの帰路、飛行機の中で失神するほど、極限に達していた。息苦しさのあまり、「自分の身体に木のワクをはめて飛びたい」ともらした〉

そうしたなか迎えた札幌大会。70㍍級で表彰台のトップに立ち、宮の森ジャンプ競技場に詰めかけた2万5千人とテレビの前の国民を歓喜させ、笠谷さんの名前は全国区となった。

〈「札幌のときは二十七歳。選手としては二十五、六歳が頂点ですから、実は、もう下降線をたどっていました。僕は奥手だからちょうどよかったのかもしれませんが、あと一年遅れていたらダメだったでしょうね」〉

重圧から解放された笠谷さんは変わった。4回目のオリンピック選考会でもある、この年(76年)1月4日の宮の森には、妻の則子さんと4歳の長男の姿がみられた。夫に禁じられていたのかどうかはわからないが、札幌大会の晴れ姿でさえ現地で観戦しなかった則子さんにとって、結婚後、初めて目にするジャンプだった。

〈それ以降の試合には、ジャンプ台の下に、必ず二人の姿がみられるようになった。インスブルックへ発つ前日、準備に忙しい中でも、報道関係者と気楽に会うようになった〉

このときの笠谷さんの肩書は、「ニッカウヰスキー株式会社北海道支店販売課」。メダルを獲ったのち、余市工場総務課から札幌へ「栄転」となったのだ。

スター選手でありながら、夜のすすきのを精力的に回る勤勉な営業マンであった。

〈お得意先やバーで客からサインをねだられることも多い。シーズンオフにはサインをしない笠谷でも、仕事となると断り切れず、意に反してサインすることになる〉

知名度を生かせる強みがあった半面、接待の場面で自分が目立ってしまうなど、有名人ならではの苦労も多かったようだ。

〈「スキー、仕事の話はいっさいしてくれません。おそらく、オリンピックが終わったら選手を辞めると思いますよ。でも、私に相談はしないと思いますね。ウチにいる時間が長くなって、それで初めて私にもわかるんじゃないですか」〉

4度目の五輪となったインスブルック大会は、70㍍級16位、90㍍級17位と精彩を欠き、則子夫人の言葉通り、この年の秋に現役引退を発表した。

2024年4月に笠谷さんが鬼籍に入り、「日の丸飛行隊」のメンバーは、銀の金野昭次さん、銅の青地清二さんの全員が故人となってしまった。昭和は遠くなりにけり、である。

金庫を用意した旭国の披露宴

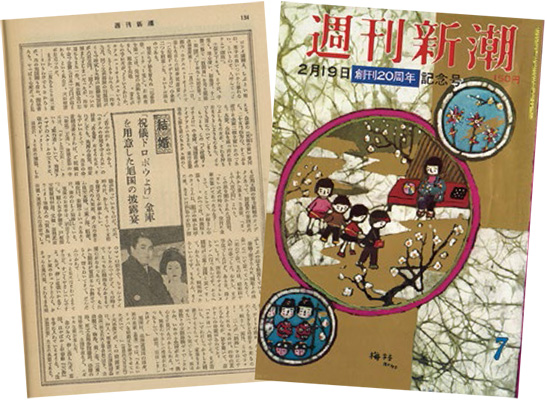

相手に食らいついたら離さない、しぶとい取り口で「ピラニア」の異名をとった愛別町出身の元大関・旭国。2024年10月に77歳で死去したが、親方としても横綱・旭富士を育てたほか、旭道山、旭鷲山、旭天鵬ら、モンゴル出身力士をスカウトしたパイオニアでもあった。「週刊新潮」19日号が、その旭国が関脇時代にホテルニューオータニで催した、豪華な結婚披露宴の裏話を伝えている。

〈お相手は、納淑子さん(21)。順心女子学園卒。父親は「貿易商」、母親は赤坂でしゃぶしゃぶ店を経営〉というお嬢様だった。

淑子さんが関取との馴れ初めをこう振り返る。

〈「学生時代、母といっしょに四谷のナイトレストランへ行ったんです。そこへ関取が三重ノ海関と来てまして、わたしのこと、興味を持ったらしいんです。その時まで、こっちは相撲なんかまるで興味がなかったの。でも、それから関取が電話なんかかけてくると情もわいてきて……。ちょっと見た目はこわいようですけれど、すごくやさしいんですよ。ただ、押しは強いかなア」〉

まさにピラニアの如き食いつきで「金星」を射止めたわけだ。

大事な一人娘とあって、当初、両親は結婚に反対していたという。しかし、旭国の誠意が通じ、賛成に転じたのだった。

披露宴の費用は、当時としては破格の約600万円。政財界、角界、芸能界などから大物が顔を揃えたが、週刊誌ネタとなったのは、披露宴そのものよりも、会場に用意された2つの金庫だった。

〈会場の『芙蓉の間』受付に、二十五㌢四方のすこぶる派手な金庫二個を置いたのである。木製で、全体を真っ赤に塗りつぶしたものだが、これを持ち出そうとしようものなら、イヤでも人目についてしまう〉

将来有望な次期大関候補の披露宴だけに、ご祝儀の額も約1800万円と半端ではなかった。折しも、世間ではご祝儀盗難事件が相次いでおり、〈この金庫、旭国自身のアイデアというより、実は盗難被害に頭を痛めていたホテル側の“苦心の作”〉なのであった。

実際、2年前には同じ立浪部屋の羽黒岩がここで結婚式を挙げ、約600万円もの被害に遭っていたのだ。結局、犯人は見つからなかったのだが、いかに人の出入りのチェックがユルい時代とはいえ、こうも簡単に持ち去れるものなのだろうか。

旭国の対策を知った羽黒岩は、〈「オレの式のときにも、受付に金庫が置いてあったら……」〉と嘆いていた。

金庫を用意したのはホテル側の配慮だったものの、旭国は28歳にしてすでに年寄株「大島」を取得しており、関係者は「人生設計においても用意がいい」と感心していたようだ。

積丹への魅力ある通り道

いまや北海道のオーバーツーリズム問題を象徴するほどの人気観光地となっている小樽。しかし、半世紀前の小樽は、古(いにしえ)の栄華が静かに語りかけてくる旅情あふれる街であった。

「週刊朝日」20日号の連載企画「旅支度」では、そんな落ち着いた雰囲気が色濃く残る時代の懐かしい小樽を取り上げている。

鰊御殿、小林多喜二文学碑、手宮機関庫(現・小樽市総合博物館)や地元グルメの紹介などについては特筆することもないのだが、永六輔氏のコラム「旅は六輔、世は情け」が実に味わい深い。

〈子どものころ「世の中に灯をともすような人間になれ」という校長先生の口癖で、単純に、大きくなったら、灯台守になると思ったことがある。だから、今でも灯台を訪ねることが多い〉

校長の「世の中に灯をともすような人間」という比喩は、成長する過程で理解したのだろうが、旅好きの永氏にとって、灯台は旅情を感じられる場所であったようだ。

小樽で足を運んだ灯台の具体名は記していないが、おそらく祝津にある日和山灯台であろう。初点灯は1883年で、道内では根室の納沙布岬灯台に次いで古い。ちょうど灯台守は、転勤を控え、引っ越しの準備中であった。

灯台守はこうつぶやいた。

〈「灯台の人間の転勤は、不便なところから便利なところ、便利なところから不便なところって決まっているんです。不公平のないように」〉

永氏は小樽の市街地から、灯台へ向かう凸凹の悪路を思い出しながら、こう答えた。

〈「そうですか、それじゃ、今度は便利なところへ転勤ですか」〉

すると、灯台守は怪訝な表情を浮かべ、〈「あの遠くに見えるのは小樽の街です。人が住んでいる灯ですよ。今度、転勤する先は、人が住んでいる灯が見えないところです」〉と。

これは永氏の10年前の体験である。当時、その話を聞いて、自分は灯台守にならなくてよかった、と思ったという。

その後、祝津水族館は人気観光地になり、灯台へ続く道路は立派になった。

〈屯田兵の時代、石炭の時代、ニシンの時代を経て、小樽は淋しくなった。港に残る石炭を積み出した桟橋は、冬の海にふさわしい残骸。その桟橋を見下ろす位置にある料亭の豪壮なたたずまいは、気品のある老妓をみる思いだ。かつて明治の元勲が三百人からの芸者をはべらせた昔話が昨日のことのように語られる〉

この料亭は、石原裕次郎もご贔屓にしていた魁陽亭のこと。永氏の記述通り、政財界の大物や文豪らが集い殷賑を極めたが、2015年に惜しくも廃業してしまった。

〈港界隈に並ぶ銀行の支店は、小ぶりながら石造りのみごとなもの。ここは、明治以降にできた都である〉

重厚なこれらの建築群は博物館や美術館に生まれ変わり、日本遺産に登録されている。

〈北海道の歴史の中では老後というか、隠居暮らしの小樽の街である。積丹半島への通り道にある魅力のある風景ということで十分なのだろう。僕は、いつの日か本州から船で小樽に入りたい。あの咸臨丸も、この航路の途中で沈んでいるのだ。灯台のなかった時代に、である〉

永氏はコラムのタイトルを「積丹への魅力ある通り道」としているものの、積丹に関しては一言も触れていない。本文も「積丹海岸への入口」といった紹介をしており、積丹が主役かのような文脈になっている。実際、50年前の小樽は運河も整備されておらず悪臭が漂うばかりで、「観光都市」のイメージはまったくなかった。まさに「滄桑之変」であるが、昔日の小樽を知る世代としては、インバウンドであふれかえる小樽に居心地の悪さを感じることも事実である。

17年目にやっと「本当のオレ」

1976年のストーブリーグは、大物2人のトレードが話題を集めていた。ひとりは阪神から南海へ移った江夏豊で、もうひとりは日本ハムから憧れの巨人入りを果たした張本勲だ。「サンデー毎日」29日号が、新天地でハッスルする2人の近況を伝えている。

阪神時代は「お山の大将」と呼ばれ、マスコミに対しても威圧的だった江夏。〈猛練習の選手たちを横目に、マッサージ室でダベり、ブルペン裏の土手で一服していた阪神時代の姿は、どこを探しても見当たらない。「ワシは阪神の江夏や」と肩で風を切っていた男が、インタビューのため取り囲んだ報道陣に、「他の選手に迷惑がかからないように」と、自分からグラウンドの外に会見場所を移動する心遣いをみせた〉

超がつく人気球団から、当時は球場に閑古鳥が鳴いていたパ・リーグに「都落ち」したとあって、モチベーションが下がっても不思議ではない環境だったわけだが、「ワシは本当に南海に来てよかった」と語り、態度を改めたのには理由があった。スター選手が揃っていた阪神では、ファンの目は自分よりも村山実や田淵幸一に向けられていたのだが、南海では群を抜くスーパースターであり、大変な「江夏フィーバー」が起こっていたからだ。

〈南海電車の各駅には練習日程が掲示され、球団や本社には「江夏を見るには何時までに行けばいいか」との問い合わせ電話がかかってくるほど〉

これならば、気分が悪かろうはずがない。

一方の張本も、日本ハム時代の評判は散々だった。

〈これほど人間は変わるものなのか。何をやるにしても、まず文句を言い、おまけに適当に手を抜いた十七年間。張本と付き合ったほとんどの人が「いい加減な男」とのレッテルを張った。ところがどうだ、巨人の張本はまるで別人のように変身している〉

こちらは江夏と対照的に、パ・リーグの新設球団から天下のジャイアンツへの移籍であり、長嶋茂雄監督、王貞治といった人気では逆立ちしても勝てない存在がいたので、謙虚にならざるを得なかったのであろう。

〈「オレの過去は崩れて汚れた人生だったからな。だれが悪いというわけではない。すべて自分に責任がある。だが、今度は十万の瞳に監視されるから気が抜けない。いまのオレが本当の張本だと思ってほしい。目標の数字は言いたくない。ただ、みなさんが思っているほど低いものでないことだけは確かだ。朝鮮人というのはなかなか本音を明かさないからね」〉と、殊勝なコメントで意気込みをアピールしている。

実際、〈「確実に打つという点では王より格上」(川上哲治前監督)〉と、7度の首位打者タイトルを獲得したスラッガーに対する関係者の期待は大きかった。

その1976年シーズン、江夏は6勝12敗9セーブと凡庸な成績に終わったが、張本は打率355、22本塁打と大活躍。首位打者のタイトル争いは、わずか1毛の僅差で谷沢健一(中日)に及ばなかった(3位は北海道出身のヤクルト・若松勉)ものの、前年は屈辱の最下位だった長嶋巨人の劇的復活優勝に貢献した。

また、チームで唯一、130試合フル出場を果たし、当時のセ・リーグ記録である30試合連続安打を達成した翌日、自打球を当て負傷しながら強行出場を志願するなど、数字以外の部分でもヤル気をみせた。

サン毎の記事では4度も「手抜き」という言葉が使われているが、こうしたマスコミの酷評への反発心も原動力になったのだろうか。ただ、日ハムファンとしては、「ファイターズでもこれくらい頑張ってくれれば……」と複雑な思いもあったに違いない。

張本と同じく、日本ハムから巨人へ移籍した「元首位打者」の松本剛選手。彼は「手抜き」とは無縁のマジメ人間だが、新天地でもうひと花咲かせてほしいと思う。

モヤシっ子に行かせたいモーレツ学校

ゆとり教育が定着した現代、スパルタという言葉は死語になりつつある。しかし、精神論が重視されていた半世紀前は、あえてスパルタ教育を希望する保護者も少なくなかった。「週刊文春」5日号では、青森の田舎にある異色の学校を取り上げている。

1ページ目の写真は、厳寒のなか、滝に打たれる3人の少女。彼女たちが学ぶのは、東津軽郡平内町にある学校法人大和山学園・松風塾高等学校だ。運営するのは、信者約10万人を擁する松緑神道大和山教団という宗教組織である。

〈売春だの暴走族だの、ロクでもない高校生のことがよく話題になるが、これは信じられないほどお堅い高校生たちである。この寒さに滝に飛び込み、五分も十分も禊をする。「両親が丈夫であるように、世の中が平和であるように」などと祈願しているのだ〉〈「宗教情操豊かで、愛国心の旺盛な国民の育成」を教育目標にかかげるだけに、“軍規”はきびしく、夏は5時、冬は6時に起床する〉

前身は1955(昭和30)年に6人でスタートした松風塾で、1974(昭和49)年に高等学校となった。もちろん全寮制で、1学年50人。74年の開校だから、まだ3年生はいなかった。

〈学期の始めと終わりには全校生徒が2㌔の山道を歩き、「水行」をする。冬は零下十度の極寒のなかで滝に打たれるのだ。ちょっと寒くなると、すぐカゼをひいてしまう都会のモヤシっ子は、写真を見ただけで熱が出てしまうかもしれない〉

モヤシっ子という言葉も懐かしいが、多くの生徒が都会から来ていたはずだ。過酷な環境で揉まれるうち、逞しくなっていったのだろう。

教団の教祖であり、校長でもある田澤唐三郎氏の後姿も写っている。スキンヘッドに「殉道」と染め抜かれた法被姿。正座をして、校長の訓話を聞く生徒たちの表情は真剣そのものだ。校長の顔はみえないが、かなりの威圧感があったことは想像に難くない。

〈こんなきびしい日課なのに、やめていった生徒はひとりもいない。むしろ「とても楽しくて、夏休みや冬休みを早めに切り上げて戻ってくる」という〉

ドラマ「北の国から」の蛍のように、大自然に抱かれた環境になじんでいたのかもしれないが、なにせ人里から12㌔も離れていただけに、“脱走”は難しかったと思われる。

記事は〈俗世間を離れた場所で、これほど純粋培養されていて、いざ社会に出たとき、はたして大丈夫なのか、少々気になるが〉と結んでいる。当時の社会は、「働いて働いて働いてまいります」が当たり前のモーレツ社員ばかり。むしろ、精神的にも肉体的にも強靭な彼らこそ、活躍できたのではと思う。

ちなみに、1976年は、あの戸塚ヨットスクールが誕生した年でもある。スパルタといっても、同校とは似て非なるものであったのだが。

昔はこんな学校もあったのか、と思いつつ、その歴史を調べてみたところ、令和の世にまだ存在していており驚かされた。現代的なHPをみると、時代に合わせ、校規などはかなりソフトに変わってはいたものの、それでも生ぬるい環境でないことは確かであり、「自策自励」「国柱地塩」という教育スローガンに、創立以来の校是を感じる。耳慣れない言葉だが、「高潔な思想とたくましい生活力を兼ね備え、日本をそして社会を支える柱となり、清潔な生き方で周囲の人々の心を清めていく地の塩となる青年を育てる。これを具現化するために、本校では『自らムチを打ち、自ら努め励む』ことを生活の信条としています」とのこと。

1学年25人の寮生活。どんな若者が、どういう思いで集まっているのか、気になるところだ。