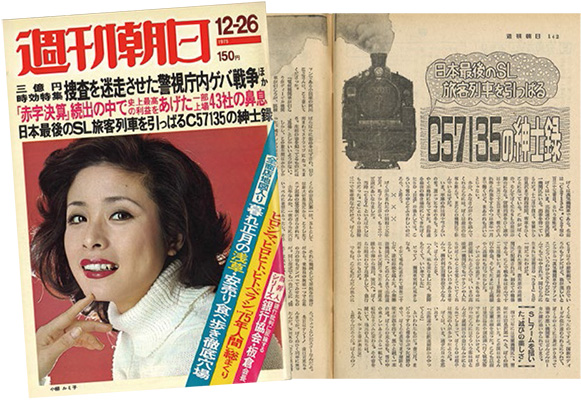

日本最後のSL旅客列車を引っぱるC57 135の紳士録

今年12月は日本で最後のSLが走ってから50年目の節目であり、ラストランの舞台となった室蘭線や夕張では記念イベントが企画されている。当時のSLブームは凄まじく、社会現象になったほどだった。「週刊朝日」1975(昭和50)年12月26日号では、その大役を担ったC57の一人称という形でこれまでの経歴や引退を間近に控えた心境などを語っている。このとき同機は35歳。多くのファンに見送られ、有終の美を飾るまでには、さまざまなドラマがあったようだ。

ブームを招いた“滅びの美しさ”

C57 135機が誕生したのは1940(昭和15)年。神戸の三菱重工で製造されたが、すぐに高崎機関区に移った。ここで戦争を挟み、12年間働き、上野―高崎間の急行や準急を中心に、八高線や上越線でも活躍した。

〈ずいぶん昔の話だ。それなのに、高崎機関区のベテランの人たちは、ぼくのことを覚えていてくれるらしい。うれしいじゃありませんか〉

本州で電化・無煙化が進むなか、北海道へ渡ったのは1952(昭和27)年のこと。小樽築港機関区に配属され、函館本線の急行列車を担当したが、ディーゼル機関車に主役の座を奪われ、室蘭機関区を経て、最後の任地となった岩見沢第一機関区へ。かつて花形列車の先頭に立っていた名機は、ローカル列車で地元客を相手に力走を続けていた。

〈ぼくはいま、出番を待っているのだ。十二月十四日、室蘭から岩見沢までの約四時間、客車を引くことになっている。これがぼくの、そしてぼくたちSLの最後の舞台になる。貨物列車を引く連中は十二月二十五日まで、構内の入れ替え作業をするやつは来年一月まで働くけど、まあそれも長いことじゃない。いま、車庫の外は四十㌢ぐらいの雪。北海道を最後の働き場所にしてきたぼくたちの“引退”の場としては、こういう雪の中こそふさわしいのだろう、と思う〉

ただ、嵐のようなブームに戸惑う気持ちもあったようだ。

〈滅びしものは美しきかな。数少ないぼくらを目がけて、全国からマニアがやってきた。写真をとる人、録音する人、ただ見物だけの家族連れ。もちろん、注目されてもらってうれしかったけど、迷惑したこともかなりあったんです。迫力のある写真をとろうとして線路の土手ぎりぎりにへばりつく。中には線路内に三脚を立て、本人は逃げ出したものの、三脚はそのままで、押し倒して急停車、なんてこともしばしばあった。機関区に忍び込む人も多かった。ぼくらの鼻先についているナンバープレート。あれの拓本をとろうというのか、べったり墨をぬりつけられるぐらいはまだかわいいほうだ。記念に部品を盗んじゃう人もいるんだから、気が気じゃない。ぼくらの岩見沢第一はSLとしては最大の基地だから、こうしたマニア泥棒の猛攻撃にさらされた〉

一部の鉄道ファンの迷惑行為は、いまもよく報じられているが、50年が経っても彼らの本質が変わっていないというのは驚きだ。

一方、ブームのおかげで、思わぬ体験も。

〈先日はナント!山口百恵ちゃんまでが、ぼくの引く列車に乗ったんだ。NHKの「さらば蒸気機関車」。漫画家の加藤芳郎さんと百恵ちゃんがゲストで、彼女はぼくに敬礼までしてくれた。ちょっと赤くなってしまった〉

まさに「いい日旅立ち」である。

11月3日、D51の最後の検修を済ませ、盛大な送り出し式を開いた苗穂工場の技師の言葉が哀感を誘う。

〈「最後のSLが出ていくとき、汽笛がむせび泣いているようで自分も泣いてしまった。末娘を嫁にやる父親の気持ちだ。娘なら孫を連れて里帰りするが、D51はもう帰ってこない〉

そのD51をはじめ多くの僚機がスクラップを余儀なくされるなか、同機は保存されることが決まっていた。

〈本当はSLも走っているうちが花で、動けない自分を見られるのはつらいけど、ぜいたくはいっておられない〉

35年間の総走行距離は325万2968㌔。地球を約80周した計算になる。

〈あとはEL、DLにまかせて、もう休んでもいいころなのかもしれない。みなさん、長い間本当にどうもありがとう。サヨウナラ〉

C57は現在、さいたま市の鉄道博物館に静態保存されている。ピカピカに磨き上げられた車体は貫禄十分で、幸せな余生を過ごしているといえるだろう。

「お菊人形」の髪の毛が伸びた

怪談といえば夏の風物詩といえるが、「週刊文春」25日号では、この年に話題となった全国のミステリアスなオカルト現象を特集している。この中から、岩見沢市栗沢町の萬念寺(本文表記は万念寺)にある「お菊人形」のルポをみていこう。

〈オカッパだった小さな日本人形の髪の毛が、いつのまにか30㌢まで伸び、しっかり結んでいた唇もだんだん開いてきた〉

なんとも不思議な話だが、道民の間ではかなり知られた存在なので、写真でその姿を目にした記憶がある人も少なくないだろう。

〈近くに住む鈴木永吉さん(当時十七歳)が大正7年に妹の菊子ちゃんに札幌から買ってきたお土産で、菊子ちゃんが翌年三つで夭折したときに棺に入れ忘れたので、のちに位牌と一緒にお寺に納めたもの〉

由来は諸説あるが、これが最も信憑性が高いようだ。

今川準照住職は、初めて人形と対面した際の印象をこう振り返る。

〈「このお人形さん、眼もきついし、色もローソクとお線香ですすけて真っ黒で、こわい顔をしていたんですよ。それが、いつのまにか髪は伸びるし、顔もかわっている。髪も赤茶けていたのが、いまは黒々としているでしょう。五十年以上たつのに白髪の一本もなくて、ただ伸びているんですからね。唇だって昔はちゃんと結んでいたんです。いつ開いたのか、いつ伸びたのか、というのは分からないんですが……」〉

檀家の人が面倒をみてくれ、季節ごとに衣替えもしてくれるせいか、表情が明るくなったようにみえたという。

まさに50年前が「お菊人形ブーム」の最盛期で、たびたびマスコミで報道され、全国から参詣者が引きも切らなかった。お寺のほうも、多額の寄付によって畳50枚を新調したというから、これはブームの余得といえるだろう。

この頃、イギリスのネス湖の「ネッシー」が世界中の人々の関心を集めるなど、「オカルトブーム」が沸騰しており、少し前には、超能力と称したユリ・ゲラーのスプーン曲げが一世を風靡していた。

現在、お菊人形は一般公開されていないが、50年前と比べ、また違った表情になっているようだ。

高くついた役人の浮気

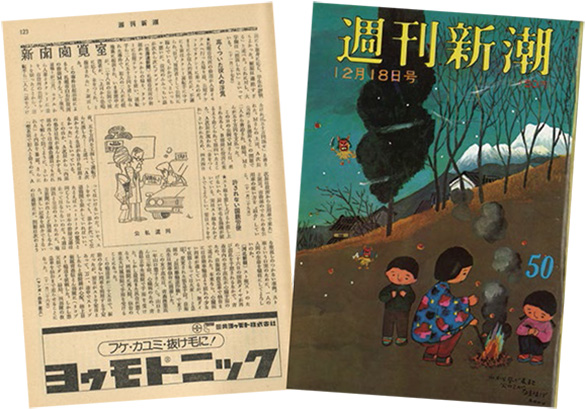

全国のB級ニュースを拾い集めた「週刊新潮」の「新聞閲覧室」(18日号)では、ダメ役人のみっともない行動を紹介している。ネタ元は「北海道新聞」。

〈札幌市役所の幹部が人妻とモーテルへ行った帰り道、公用チケットでタクシーに乗ったのだ。まさに小役人的風景だが、不運にも彼はタクシー運転手にゆすられ、目下、被害者として公判に臨んでいる。おかげで、といっちゃ悪いが、役所のみみっちい話が次から次にゾロゾロと……〉

なぜ運転手に不倫がバレたのか、詳しい経緯は不明だが、結局、50万円を脅し取られたという。「被害者」は白石区役所のМさん。以下、道新の内容を追っていこう。

〈Мさんの上司、A次長とB部長もこの問題で脅迫され、結局、Мさんが五十万円を支払った〉

公判でМさんは、上司に相談したところ、「金をつくれ」と命じられたことを明らかにした。つまり、役場の体面や自らの保身のため、スキャンダルを揉み消すことを選択したわけである。

公判でのМさんの証言によれば、〈「次長からそんな話がなければ出さなかった」「次長からは、内部の処分は私がなんとかする。外部のほうは市議会議員にでも頼んで防ぐように」〉とも言われたという。

脅迫者と喫茶店で面会した際は、A次長も同席したそうだが、次長は役所から公用車で来たことも暴露され、市民を呆れさせた。

部下が部下なら上司も上司である。そもそも、前橋のラブホ市長もそうだが、公務以外の私事に臆面もなく公用車を使ってしまうような公職者がロクでもないことだけは間違いない。

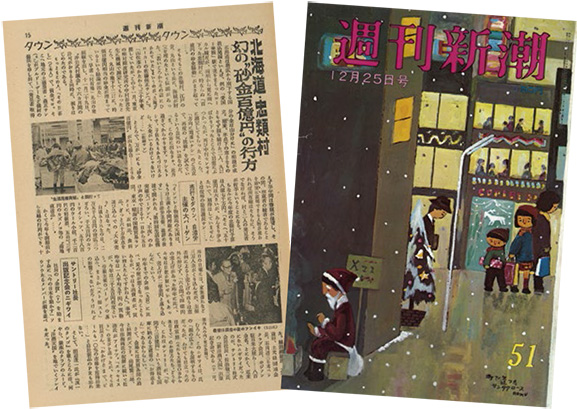

忠類村 幻の “砂金百億円”の行方

昔も今も「埋蔵金伝説」は各地に存在するが、そのほとんどは「夢物語」というのが現実だ。「週刊新潮」25日号では、忠類村(現在は幕別町)という田舎町で持ち上がった「砂金騒動」について報じている。

砂金騒動の背景には、江戸時代、丸山と呼ばれる丘に、海賊が財宝を埋めたという噂があった。若い頃から、その話に夢中になっていたという土地ブローカーのS氏(59)は、熱っぽくこう話す。

〈「山仕事のかたわら、三十年来、探していたが、この十一月、東京の相対滋波研究所の先生に機械で測定してもらったところ、丸山の地下十二㍍に、時価百億円相当の砂金が埋まっているという結論が出た」〉

この結果を受け、S氏は村有地である丸山の発掘申請を提出。すると、「非公式村議会」で6ヵ月間の発掘許可が下りたのである。

このS氏、ブローカーと名乗ってはいたものの、実際は無一文の素性が知れない人物であり、どうにも眉唾ものの話としか思えないのだが、なぜ村議会は話に乗ったのだろうか。その理由は、〈万が一にも“砂金百億円”が出た場合、とりあえず半年間は警察が保管し、その間、埋蔵者の縁者であることを確実に証明できる人物が現れれば所有権はそちらに。そうでなければ、村と発見者が折半ということになる〉と、少ない予算(年間約8億7千万円)の村にも旨みがあったからである。

役場の課長氏は、〈「五十億円は大きいが、あんまり夢みたいで、期待はしていません」〉とコメントしているが、内心は「ひょっとして」と捕らぬ狸の皮算用をはじいていたに違いない。

資金力がないS氏は重機など所有していなかったので、地元建設業者が協力を申し出た。もちろん、〈「発見者取得分の金は山分けに」の相談が成立〉していたのだが。つまり、砂金を発見した暁には、うまくいけば協力者にもその4分の1が入る算段だったわけだ。

爾来、氷点下の寒さの中、掘り続けたのだが、9㍍地点で硬い岩盤にぶつかり、作業はいったん中止に。その後、案の定、お宝を手にしたとの情報はなく、現在も幕別町のHPには、《丸山展望台 幕末の頃に海賊が財宝や砂金を隠したという伝説があり、いまなお謎に包まれたロマンあふれるスポットです》と紹介されている。

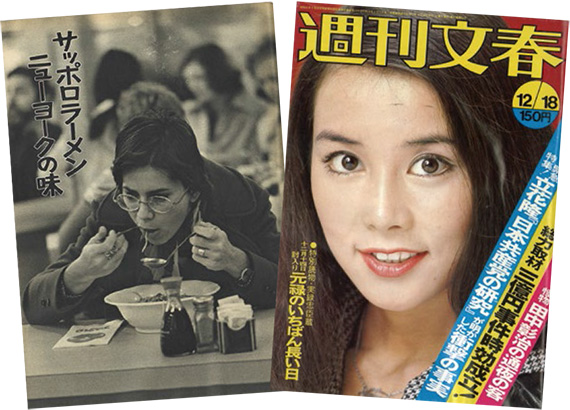

サッポロラーメン ニューヨークの味

最近は日本食が世界的なブームになっているが、寿司、天ぷらなどの伝統的な和食だけではなく、中国から伝わり日本で独自の進化を遂げたラーメンの人気も高い。「週刊文春」18日号が、半世紀前にニューヨークを席捲したラーメンブームを紹介している。

〈ニューヨークのビジネス街、マジソンスクウェアにオープンしたラーメンの店が繁盛している。一日、五百から六百食がさばけているという。お客はその95㌫がアメリカ人、残りの6㌫が醬油味に飢えた日本人観光客や商社マンという〉

写真をみると、みな上手に箸を使いこなしている。1杯の値段は1ドル75セント(約525円)。いまは2ドルで約300円の価値しかない。当時の物価事情はよく分からないが、それほど高級なものではなかったのだろう。

〈このお店は日本のラーメン屋チェーン店の出店で、六千万円もの設備投資をして建てた。五十四もの椅子がある。とても街のラーメン屋とは呼べない。立派なレストランだ〉

具体的な社名は記されていないが、大手2社がほぼ同時期に進出し、しのぎを削っていた。そのぶん、生き残り競争は厳しく、〈ここは社長の息子という支店長兼コックがひとりいるだけ〉といったケースも。タイトルにもある通り、ラーメンの本場「サッポロ」を売りにしていたようだが、オリンピックの開催都市でもある札幌の知名度は、どれくらいあったのだろうか。

一生懸命に働いているのはベトナム難民だ。ベトナム戦争が終結したばかりで、圧政や貧困から逃れるため、粗末な船で国外へ脱出する「ボートピープル」が日本へも続々とやってきた。ベトナム人従業員は、ラーメンを見て、祖国の味であるフォーを思い出していたかもしれない。

ラーメンの食べ方にも、明らかな文化の違いが見て取れた。欧米では、音を立てて麺を啜るのはエチケット違反。従って、慣れない箸で少しずつ麺をつまみ、ゆっくり口に運ぶ。

〈一杯食べるのに15分も20分もかかる。おまけに食後のコーヒーも優雅にたしなむので回転が悪く、お店としてはイライラするそうだ〉

その後、ラーメンはすっかりニューヨークでも市民権を得た。ただ、円安と収入格差の影響で、いまはラーメン1杯が20ドル(約3000円)以上もするとのこと。日本人には贅沢品になってしまったのが、日本の国力衰退を象徴しているようで、あまりにも切ない。

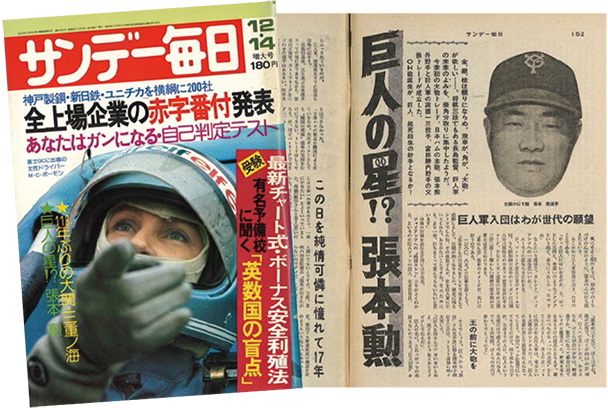

巨人の星⁉︎ 張本勲

プロ野球の世界で主力選手の移籍は珍しくないが、半世紀前のオフは、前身の東映時代からチームを牽引してきた日本ハムファイターズの張本勲が、長嶋茂雄監督率いる巨人入りすることが決まり、大変な話題となっていた。週刊各誌がさまざまな切り口で報じているが、「サンデー毎日」14日号の記事をみていこう。

〈「やっと巨人に入れるのか、と、ほっとした気持ちと、身震いのようなゾクゾクという感じ。本当にうれしかったですね。長島さんの引退式をテレビで見まして感動し、目頭が熱くなりました。球史に残るシーンでしたね。その長島さんが、私を巨人軍に引いてくれた。ありがたいことですね。打ちまくって喜んでもらいたいと思います」〉

高橋一三投手、富田勝内野手と1対2の交換トレード。ただ、双方の戦力を補うという意味合いよりも、背景には、三原修球団社長&中西太監督コンビと張本の根深い対立があった。

スポーツ新聞記者が、こう解説する。

〈「日本ハムの製品が韓国によく出ているので、大社オーナーとしても“韓国の英雄”張本の気持ちを無下にできない。本人の望み通りトレードはしてやろう、が、同じパ・リーグではまずい。セ・リーグ球団と交換トレードを、という気持ちになった。一方、巨人の長島監督も“王の前に大砲がほしい”のに、外人選手をとれる見込みがない。だから張本の話があって大乗り気になった」〉

これまでОN砲として機能していたところが、長嶋の引退により王の負担が増大し、長嶋政権1年目は屈辱の最下位に沈んだ。その穴を埋めるべく、球団は、首位打者のタイトルを7度も獲得している張本に目を付け、ОH砲を画策したのである。

張本にとっても、巨人入団は昔からの宿願だった。広島出身の張本は、原爆で姉を失い、父親も戦後に混乱期に病死。一家の家計を支えた長兄が、こう語る。

〈「プロ野球に入る時点で、私は最初カープに入団してもらいたいんで知人を通して打診したら、断られた。本人は巨人にあこがれていたが、無名だったし、広島まで来られた岩本監督(当時)に感激して、東映(現日本ハム)に決めた。勲は長島さんを非常に尊敬していた。母親思いだから、巨人に内定すると、すぐ連絡してきました」〉

実は浪華商業の1年生だった頃、投手だった張本に巨人の水原監督から声がかかったことがある。ただ、兄の相談したところ、「いくら貧乏でも高校だけは卒業してくれ」と言われ、断ったのだという。さらに6年前にも東映と巨人の間でトレード話が持ち上がり、ほぼ決まりかけていたのだが――。

〈「当時、東映の田宮監督が“張本が行きたがらないのでダメだ”と断ったらしい。川上さんも“本人がそれなら”とあきらめた。だから巨人入団、三度目ですね(本人談)〉

また、巨人行きを決めたのには、もうひとつ狙いがあったようだ。シーズンオフに在日韓国人選手を集めて「選抜軍」をつくり韓国遠征を行うなど、将来的に韓国でプロ野球を経営したいとの野望を抱いていた。本人も「巨人で勉強できれば」と認めている。

結局、6年後の1981年、韓国で6チームによりプロ野球が発足。年々、レベルアップしており、いまやアジアにおける日本の最大のライバルとなっている。

張本を得た巨人は翌シーズン、見事、最下位から巻き返し優勝を果たした。張本自身も打率351、22本塁打と復活を遂げた。憧れのジャイアンツのユニホームを着て活躍し、優勝に貢献できたのだから喜びもひとしおだったに違いない。